袁兆桐 郑志伟:2023年全国17套高考历史试题总体评析 cyedu.org

点击“历史乐趣坛”,关注我们!

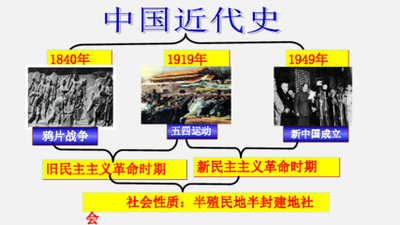

2023年的高考历史试卷,仍保持了多元并行的格局,其中有教育部考试院命制的文综甲、乙和新课标卷、实行新高考省市的试卷,共计17套试卷。今年的历史高考命题坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,体现了过渡时期的命题要求,加强教考衔接,遵循课程标准,依托高考评价体系,深化素养考查,充分发挥高考评价育人功能和积极导向作用。试题符合考生的考情实际,注意以标施考,坚持稳中求进,试题难度适中,区分度和效度良好,引导考生德智体美劳全面发展,发挥了“为国选才”的基本功能和有效引导中学历史教学的双重效用。现对2023年的历史高考试题评析如下。处于新老高考并行和新旧课标交叉使用的高考,出现“3+3”“3+1+2”新高考与传统的“3+综合”三种考试模式,依据新课标的推行与统编教材的使用,部分省市对试卷结构做了调整,今年历史学科呈现出两种不同的试卷结构。传统文综的模式即将退出舞台,基于旧课标的文综试题在整体风格和题型结构等方面基本保持稳定。从通史角度分析,中国古代史、中国近现代史、世界史各部分内容的考查比重大体持平,基本符合教材的实际,避免了各部分内容考查比重失衡和随意性的问题。从模块角度分析,必修一、必修二、必修三考查内容的选取及其所占比重,与前几年相比,体现以下突出特点:政治史略有增加、经济史基本持平,文化史的内容略有降低,文化史的考查比重略低于政治史和经济史的比重。今年的25分大题都采用了中外相联的方式,各部分的比重也有一定灵活性。以上表明,2023年的试题结构与往年相比是稳定的,各断代史和模块、试题的覆盖率都保持基本平衡,体现了试题的公平性、连续性和科学性。新高考历史试卷突破了实行多年的文综试卷的成例,以独立的学科试卷形式呈现,在考查范围、试卷结构等方面做了很大调整,尤其是广东、河北、江苏、湖南对试卷结构调整幅度较大,取消了选做题。尽管各卷在题量上略有差异,但整个试卷结构已大体趋同了。随着新课标的推行和统编教材的使用,一些省份的老教材退出舞台,高考试卷中的选做题也随之终结。按照历史高考评价体系的要求,参照统编历史教材的必修、选择性必修安排,在必备知识考查上强调知识的体系性,将分散在必修课和选择性必修课中相互衔接的内容组成有机的结构体系,形成相对完整的学科知识体系。对选择性必修模块的考查,既有单独命制的选择题,也有与必修相关内容融在一起综合考查的选择题和非选择题。这一做法,符合历史高考评价体系的要求,既体现了“四翼”中综合性的要求,也符合历史学科综合化、体系化的学科特色,同时,也方便于试卷的编排和试题的命制。综上,各类新高考试卷尽量照顾到各模块的平衡,中国古代史、中国近现代史、世界史大体保持三分天下的比例,政治、经济、文化三个模块也大体均衡,但也不过分追求覆盖率,还存在一定随机性。高考注重加强考试内容的思想教育和价值引领作用,将立德树人确定为高考的根本任务,并作为新时代高考甄选功能的核心标准。2023年的高考试题严格对标了历史的学科定位和高考的根本任务,特别注意试题的政治导向,注意试题与政治要求的匹配度。试题坚持正确的政治方向,紧紧围绕高考的核心功能,加强对考生德智体美劳全面发展的考查,体现鲜明的时代性、政治性,突出方向性,将立德树人的根本任务落实到试卷中。试题基于“立德树人,服务选拔,引导教学”的核心立场,发挥学科优势,落实史学的史鉴功能,突出体现社会主义核心价值观,坚持唯物史观,要求考生坚定理想信念、厚植爱国情怀、提升品德修养、培养奋斗精神、健全人格、锤炼意志,引导考生关注和加强“六个下功夫”的落实,树立正确的国家观、文化观、历史观;强化对思维品质的考查,促使考生在思考的基础上对价值观的认知内化。[1]突出党史的深入考查是历史学科应有的担当,更是落实课标和高考评价体系的基本要求。党的发展历程启示我们,中国共产党是用先进理论武装起来的政党,代表了最广大人民的利益,在百年征程中,围绕党的思想路线和政治路线不断进行自我完善、自我发展。加强党史的考查,对坚定年轻学子们的共产主义信仰和中国特色社会主义的信念,增强实现民族复兴的信心,坚信中国特色社会主义道路等方面有着不可替代的作用。这一做法,配合了党的中心工作,有利于启发考生在新时代知史爱党、知史爱国的自觉性。各类试题通过选取新民主主义革命、社会主义建设和改革开放等时期中具有特殊意义的重大史实和重要历史事件,结合教材相关内容,从多个角度考查了不同时期中国共产党对中国革命和建设的实践活动与理论探索。试题注重选取马克思主义中国化的典型史实,通过丰富的情境设计,引导考生坚信马克思主义,树立理论自信和道路自信。各卷都以相当的比重考查了党史,如全国文综甲卷30题,通过展现党的一大有关工作重点的讨论,考查了党的纲领和中心工作;乙卷29题陈独秀有关工人阶级地位的讨论、31题抗日根据地的政权建设、41题中国共产党对日本在华投降的态度,文综新课标卷15题解放区的政权建设、山东卷7题陕甘宁边区的文艺工作、湖南8题冀中抗日根据地的财税政策、湖北9题抗日根据地的劳动模范、17大题的抗日根据地与敌后抗战等,从不同角度考查了 党在民主革命时期的理论建设和实践活动。各类试题从不同角度考查了中华民族的发展史,反映了中华民族“多元一体”的特征和悠久灿烂的古代文明,如甲卷47题直接考查了孔子的“乐教”主张和教育实践,乙卷47题考查了孔子后裔孔尚任及《桃花扇》,如此直接的考查孔子及后裔也是高考以来前所未有的。各类试卷还大幅度的考查了新中国史、社会主义发展史、改革开放史,其中甲卷42题以武汉长江大桥为例,考查了新中国的国家记忆。全国卷延续了前几年考查党的领导核心人物的做法,全国文综新课标卷第41题首次考查习近平有关中国与东盟关系的论述,从而为领袖人物的考查做出了探索。2023年的高考试题虽然规避了市面上风行的诸如“周年纪念”等所谓浅层次的社会热点,但大量考查了与现实政治密切联系的内容,尤其是积极呼应了现实的国际国内热点问题,体现了历史与现实的有机结合。当今世界处于动荡剧变期,大国博弈、国际风云波谲云诡,国际关系复杂多变。对这些热点,试题一反往年回避的做法而积极应对,如全国文综新课标卷41题考查了美国对拉丁美洲的控制和我国与东盟的关系,反映了美国的霸权政策和我国的睦邻友好外交,直接反映了国际热点问题。甲卷46题日本向东北“移民问题”,反映了日本对中国的侵略,也是对当今中日微妙关系的呼应。湖北19题的“文化涵化”问题、山东16题间接反映的生态问题,都与当前的学术热点和社会热点相关。由此可见,2023年的高考试题,充分关注人类社会历史发展中的重大问题,密切关注时代主题和社会热点,科学性和人文性相得益彰,彰显了历史学科的社会功能。而且将爱党爱国、理想信念、品德修养、创新精神、和平发展等要求有机融入试题,具有明显的政治性,有利于为高校选拔具有家国情怀和正确历史观、民族观、国家观、文化观的合格考生,从而使高考成为高校选人的第一关。新时代的高考,使实行多年的考纲终结,高考进入“后考纲”时代。新高考的命题依据是2017年版的课程标准(2020年修订)、教育部颁布的中国高考评价体系。同时随着新时代高考在全国的渐次推行,新高考进入“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”立意阶段,历史高考命题实现了从学科素养立意到学科核心素养的转化,高考进入学科核心素养立意阶段。2023年各类新课标卷历史试题严格执行新课标及与之配套的高考评价体系,按照课标呈现新的学习内容,打通必修与选修的联系,增强必修课、选择性必修课程之间的联系,加强历史知识的体系性,引领学生从综合和多角度认识历史的发展线索。如全国文综新课标卷第25题,将必修的“百家争鸣”与选择性必修3的“中华优秀传统文化的内涵”相结合,考查荀子、韩非、李斯思想的共通之处。各类新课标试题严格依标施考,保证在内容范围上与课程标准保持一致,同时在考查要求上与课程标准提出的学业质量标准对接,严格按照课标中学业质量要求的3、4命题,促进教、学、考的有机衔接。新高考历史命题渗透新课程理念,对标课标和高考评价体系,坚持多角度、多层次考查考生的历史核心素养,并将其融入了关键能力与必备知识的考查之中,全面落实了唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、历史理解、历史价值观的考查。在重点考查核心素养的同时,考查考生所掌握的核心价值、学科素养、关键能力和必备知识的综合应用水平。全国卷突出唯物史观的指导作用,多数试题都渗透了唯物史观的指导性。如文综甲卷41题引入学术界对《塞尔登中国地图》新的研究成果,地图内涵丰富,多方面地反映了地图的多重史料价值,巧妙地将中外史知识融为一体,对推理判断、逻辑表达等能力进行了较好的考查,全面考查了核心素养。乙卷41题,呈现了中国共产党、民国政府、美国有关对受降日军做法的史料,通过选用对立观点的材料,从而大大加强了史料实证、历史理解、历史解释和历史价值观等学科素养的考查。山东的历史试题仍保持了高强度考查核心素养的风格,特别是16题,直接引用了档案史料,深刻地考查了史料实证、唯物史观、历史理解、历史解释、历史价值观的学科素养。山东历史命题专家主张“基于核心素养立意的教学活动,必须以学生问题意识的养成、学生发现问题和解决问题能力的陪样为重点。”(2)因而特别注意高考中发现历史问题的设计。基于这一研究,山东新高考试题,特别注意基于核心素养立意的历史问题设计。各类试卷都设计了大量地图,不仅活跃了卷面,还传承了中国古代“左图右史”的史学传统,全面考查了时空观念、史料实证、历史理解、历史解释等学科素养。多数试卷注意试题的情景设计,大量引用表格、图表,通过创设多样的情境,丰富试题形式,引导考生通过繁复的历史现象认识历史的本质。试卷对时空观念的考查更是做足了文章,渗透于各题中,从不同角度考查了时空观念。对历史理解与历史解释的考查在非选择题中有着明显体现,通过灵活的情境设计和巧妙的设问,考查考生运用唯物史观、史料实证、时空观念等方法,正确解读历史信息,对历史现象、历史事件做出合理想象、恰当理解和正确解释,多数题目也从不同角度考查了唯物史观、历史解释、历史理解和历史价值观等学科素养。再如被普遍称道的乙卷42题,将开放性试题推向了新高度。本题突出思维品质的考查,从发现历史问题到建构历史结论,再用必备知识去论证历史结论,很好地落实了史料实证、历史解释、历史理解等学科素养,展示了历史思维的全过程,也传承了中国史学的传统研究方式。一些试题只有对知识的深度理解,对知识进行拓展挖掘才能回答。对考生的要求还明显体现在“四层”和“四翼”中,对“四层”的考查中,强调了对关键能力和探究能力的考查,通过对学科基本事实、基本概念、基本原理等的深入考查,引导学生深入学习和掌握唯物史观的基本观点和方法。选做部分的试题,有意将必修和选修内容融合在一起,借助试题打通、串联起了相关知识,使被人为分割了的知识借助试题载体而互相融通,让考生在解答试题时得到知识的统一调动与运用,使其实际感受到知识之间的联系,有助于培养思维和逻辑的缜密性,以及从不同视角、不同层面观察、分析历史问题的能力。高考考试是一个短暂选拔人才的过程,其直接功能是为高校选拔合格考生。根据面上高中教学和高考复习的实际,基于服务选拔的需要,今年试题难度做了适度调整。今年试题难度的调整,主要体现在非选择题方面,全国卷的三道25分的大题,材料普遍扩长,其中甲卷“塞尔登中国地图题”虽是单段材料,但材料内涵丰富,包含了大量的中外信息。乙卷“日本投降题”,有三段材料,材料的理解难度增大,并且有综合性设问。选择题的材料虽然阅读障碍不大,但是对试题的理解要求增大了,如在试题情境设计中,出现了前几年“自开口岸”那种学生接触很少,需进行知识迁移的新历史概念,如甲卷24“国君爵位”题、29“绅商”题,乙卷42的“民德”概念题、甲卷的42“国家记忆”题等等都是教材未涉及的概念。今年的试题坚持以能力和素养考查为主体,优化考试内容,强化育人和选拔功能。试题注重对信息加工能力的考查,注重学生对情境所提供和包含的信息进行读取、筛选、分类、归纳、提炼、解释的能力。历史试题注重关键能力特别是探究能力的考查,通过增强探究性、丰富作答指向等手段,加强对综合思维、辩证思维、批判性思维能力的考查。各类新课标试卷,精心选择材料,如山东卷16题,直接引用档案史料,史料包含原告的状词、嘉庆皇帝的上谕、地方官员的判词,材料内涵丰富,是当时社会问题的一个缩影,综合考查了对明清时期社会特征的认识。湖南18“上海厚生纱厂招募女工题”,材料长达628字。广东17“民族复兴题”有四段材料,材料信息丰厚。各试卷还加大了对历史学科素养和综合分析、探究等关键能力的考查,一定程度上加大了试题的难度。此外,在非选择题中,增强表达与论述能力考查,如开放性试题中都有语言组织、逻辑思维、写作表达能力的要求。整体上看,今年的多数历史试卷,能力和素养的要求都提高了,现在虽无难度确凿数据统计,但今年试题难度加大是不争的事实。这几年的实践证明,试题难度过低不适应选拔性考试的要求,更不符合新课标学科素养落实的实际,也助长了频繁刷题的风气,对中学历史教学也产生了不好导向,教育部在近年的命题要求也曾提出过要适当加大试题难度,历史命题已适度加大了试题的难度。随着程度型选择题的重归和开放性试题的进一步开发,试题难度加大是必然的趋势。 高考历史命题,通过设置开放性试题,加强了对考生历史思维能力考查的力度。开放性试题具有从新的视角观察历史事物的特质,注重分析历史过程而淡化历史结论;鼓励考生独立提出问题。这些体现了对历史最高层次的关键能力——探究能力的考查。历史学科的探究能力作为探索、研究历史问题的一种综合能力,要求考生能自主发现问题,独立提出历史观点,并综合运用历史知识与方法解决问题,突出考查了创新思维、批判性思维,是历史学科能力体系中最高的能力。试题的开放性早已不再局限于42题了,而且开始向选择题扩展。长期以来,我们普遍将开放性试题窄化了,认为只有42题才是开放性试题,实际上选择题在开放型设计上是有很大空间的,是可以有限开放的。如文综新课标卷第33题引入1808年欧洲的时事漫画《蛛网里的科西嘉蜘蛛》,引导学生对漫画的内容、性质和价值进行初步鉴别,培养对历史问题自主探究的能力。在开放性选择题中,题干是对于史实的陈述而不是问句;选项应该是论述式的而不是结论式的;选项也都不是完全错误的,选项之间的区别在于反映的历史真实方面的程度不同。这种题型就是我们过去所说的最佳选择题,也就是程度性选择题。今年甲卷的24、25、27、28、29、31、32、35,乙卷的24、25、27、28、30、31、33、34、35,山东卷的2、3、6、7、9、10、12、13、14、15题等都是程度型选择题。海南卷与往年相比,对程度型选择题做了新探索。其他试卷,除了北京卷大量存在组合选择题外,多数加大了程度性选择题的考查。在17套试卷中,都有一道42题那样的传统开放性题目,广东卷竟设计了两道开放性试题,占到了非选择题的半壁江山。此外,还出现了在综合性试题中增加开放设问的半开放性题目,“是在开放性试题以外的综合试题和选考模块中也增加了开放性设问。”(徐奉先语)通过增加开放性设问,考查学生分析问题和探究性解决问题的能力,综合评价作答中呈现的情感、态度、价值观。如甲卷41题的第三问就是半开放性的,引导学生深入思考和探究,将对具体史实的理解上升到理论高度。此外,新高考在主观试题的评卷时有了新变化,有的省份开始尝试运用“角度化”与“层次化”的评卷策略。“角度化”即以答题的思维角度取代传统的答案要点,标准答案变成了答题示例;“层次化”即对作答内容分层级赋分。(3)评卷的这一变化,适应了开放性程度增强的实际,有利于考生创新思维的发挥。今年在各类题的开放性方面,不论是情境的设计还是设问,都有了明显的变化。随着历史学科探究能力考查的加强,这种考查自主发现问题的开放性试题还会加大力度,正如命题权威人士所说:开放性试题代表了时代要求,是高考制度恢复以来的又一次革新,今年的试题恰恰诠释了这一变化。高考是连接高等教育和基础教育的桥梁和纽带,也是推进考试招生制度改革、教育评价体系改革、教育体制改革的关键环节,更是引领中学教学的风向标和指挥棒。新时代高考的定位是:既是择优录取的选拔性考试,还是素质教育的关键环节。新高考以立德树人为根本任务,以公平科学评价人才为主要使命,积极引导和促进教与学。应该看到,尽管新课标和高考评价体系颁行多年,但面上的历史教学并未与高考改革同步,“一核四层四翼”的评价体系并未得以全面贯彻,学科核心素养也未得到应有的养成,冷落教科书、片面依赖教辅书的现象愈演愈烈;机械记忆的复习方式仍有市场;频繁刷题、题海战术仍是多数考生备考的不二选择;学生阅读量偏少,知识面狭窄,阅读能力欠缺,史学素养低下 ;对重要历史事实和历史概念的理解深度不到位;知识整合不够,不能把握历史发展的基本脉络和阶段特征,未形成完整的通史体系;独立思考能力和创新能力缺失;答卷解答问题的方法技巧和书面表达水平亟待提高;等等。针对面上高中教学中的种种不良做法,试题采取了一系列纠偏举措。首先从试题设计看,题目绝对是原创的,命题专家凭借深厚的功力和科学的查重手段等环节,保证所有题目都是考生未接触过的;试题的原材料绝对在平时训练和教材中没有溯本;答案也多数是从材料中提炼和总结的,极少有直接从教材中移植。这就一定程度上减少了刷题的功效,使死记硬背成了无用功。在非选择题的回答要求中,都有“根据材料并结合所学”回答要求,天津卷直接将往年“结合所学知识”的表述,改为“结合所学内容”,引导考生注重教材的学习和教学资源的开发,也体现了素养考查的变化。这一系列技术手段,力求使死记硬背和频繁刷题失效,引导考生注重教材学习,注重素养的提升。面对复杂的高考局势,高考命题密切结合教学实际,遵循课标要求,注意对教材的依托。2023年的命题,在考试覆盖上保持平衡,各模块基本保持持平;在考查内容范围上,注重体现课标中规定的教学内容的考查,落实课标中的历史事件、历史人物、历史线索、核心概念与基本原理,突出基础性、全面性、典型性,引导高中教学对照课标设计和组织教学,做到应教尽教和避免超标教学。试题的情境材料多是围绕着课标规定的知识范围和主体内容,在命题素材选择上保持平实,在试题设问上保持平和,不过分难为考生。更重要的是,通过落实“一核四层四翼”评价体系的指标,试题突出关键能力和开放性,全面落实核心素养,强调试题的基础性、应用性、综合性和创新性,真正考查出了考生的知识、能力、认识、素养。试题还有意识的配合德智体美劳党的教育方针的落实,考查了相关美育、劳动、体育等方面的内容。使用新统编教材的省份,密切结合教材使用情况,注意对新教材的依托。今年的各类新课标历史试题,密切联系考生的学习实际和所学知识。从考试内容上看,每道题都有教材的知识点相对应。如山东卷第1题测考“早期中华文明”中的“私有制,第2题测考“秦汉大一统国家的建立与巩固”,第3题测考“隋唐大一统的发展”,第4题测考“两宋文化”,第5题测考“列强侵华对中囯社会的影响”,第6题测考“五四爱国运动的历史意义”,第7题测考“认识中国共产党是全民族团结抗战的中流砥柱”,第8题测考“毛泽东对中国社会主义建设的贡献”,第16题测考“明清中国封建专制的发展与社会变动”和选修“社会治理”,第17题测考“晚清时期的内忧外患与救亡图存”,第18题测考“改革开放以来中国在各个领域取得的成就”,第19题测考“改变世界面貌的工业革命”和“世界殖民体系的形成与亚非拉民族独立运动”。今年文综选修模块的命题延续了去年的做法,加强了对教材的依托,甲卷的45题俄国的铁路建设、46题日本对中国东北的移民、47题孔子的乐教,乙卷45题各派在戊戌变法中的主张、46题一战中的飞机,都是教材知识的扩展。2023年的命题延续了2021年、2022年的做法,加强了对教材的依托,注重情境设计与课标规定的专题、内容相契合,试题情境既新颖又与所学教材有所关联,这对冷落教材、热衷教辅、沉湎题海的做法是种纠正,引导考生融会贯通地掌握所学知识。2023年高考导向教学的功能昭示我们:必须改变冷落教材的教学方式,依赖刷题、沉湎于教辅、不按教学计划开课的做法必须纠正了。高考评价体系中的“情境”即问题情境,指的是真实的问题背景,是以问题或任务为中心构成的活动场域。“情境活动”是指人们在情境中解决问题或完成任务的活动。命制试题时,问题设计的基本途径是以史料为载体而创设情境,将历史知识转化成历史问题。高考的考查内容与考查要求是通过情境与情境活动两类载体来实现的,即通过选取适宜的素材,再现学科理论产生的场境或是呈现现实中的问题情境,让考生在真实的背景下运用必备知识和关键能力解决实际问题,展现学科素养水平。历史学科试题情境反映学科特点、核心素养与人文价值,是决定试题质量的重要因素。历史学科试题的情境包括素材(材料)、设问、方法和路径、作答指向等主要情境要素。高考评价体系注重探索情境类命题标准的构建,多年来历史学科无材料不成题的做法,已对情境化命题做了较成功的探索,新的高考评价体系对情境做了更规范、更科学的规定,“无情境不命题”“情境无处不在”已成为高考试题的常态。根据目前高考的考查方式,高考内容的情境是通过文字、图表等多种形式营造的,试题情境丰富多彩、图文并茂。2023年的各类历史卷题,按照高考评价体系的要求,努力创设符合课标和素养考查要求的试题情景,在情境营造方面下足了功夫,通过文字、图表等多种形式,营造了各种简单情境、综合情境和复杂情境,还有的多维度创设学术情境,依此有效地检测和评价考生的历史学科核心素养的水平,千方百计地提高考查载体的适当性。各套试卷的试题情境丰富多彩、图文并茂,大大加强了情境的新颖性和开放度,除了个别选择题外,大部分题目都以材料呈现,大篇幅应用原始史料、大量使用图表。各类试卷注意原始史料的引用,通过权威史料,构建起信息丰满的学术情境。如山东卷第16题通过引用原始史料和档案史料,营造了有权威性的学术情境。各类试题紧密结合经济社会发展、科学技术进步、史学成果创设情境,把课本知识与史料实证、历史解释等学科素养联系起来,引导考生在解决实际问题过程中建构知识、培养能力、提升素养。丰富多彩的情境设计,既加强了试卷的活泼感,也有利于克服历史死记硬背的痼疾,通过搭建各种历史场景,检验考生核心素养的达成度,实现对历史思维能力的综合考查。本届考生全程经历了疫情的洗礼,在疫情防控形势严峻的情况下,考生更是经受了精神上、身体上的种种考验,他们很长一段时间是线上学习,学习环境和备考环境有了很大变化。当下的高考又正值新老高考并行、新旧课标交替的特殊时期。基于这一现实,2023年多数历史命题延续了2021年、2022年的成功做法,继续调适难度,虽然有山东16题那样类同研究生考试极难的题目,整体难度有所提升,但各类历史试题,多数贴近教材和教学实际,考查的知识点覆盖合理,阅读量适中,合理控制难度,试题设计平和,没有出偏题、怪题,没有过分为难考生,试题编排由易到难。在题型设计方面,除了全国甲卷第42题略有变化外,其他基本未出现新花样,考生基本无不适应之感。在情境设计方面,以往那种艰涩的材料基本绝迹。试题考查的多是主体基础知识,多是围绕必备知识和关键能力组织材料。选择题题干略有扩展,但所选用的情境材料由现代文替代了文言文,材料浅显易懂,阅读障碍大为减少,考生不会因材料的阅读难度较大而影响解答。全国卷的2道25分的主观题,材料虽有扩充,阅读量少有增大,但设问简单、直接,都是常规设问方式,容易归纳答案。2023年的山东卷,在保持自身特色的基础上,面向教学和考生实际,借鉴全国卷的成熟成果,对以往过于超前的做法做了适度纠偏,试题设计更加规范。多数新课标卷都借鉴了全国卷的设问方式,没有别出心裁的新形式,考生也都适应。2023年历史试题,较好地控制了难度和区分度,比较符合考生实际和考情,体现了一定人文关怀。中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》,首次提出“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”的要求,为未来教育评价和高考评价指明了方向。新时代高考的定位是:既是择优录取的选拔性考试,还是素质教育的关键环节。新高考以立德树人为根本任务,以公平、科学评价人才为主要使命,积极引导和促进教与学。今后的高考命题将会进一步加大改革力度,拓展考查内容,渗透对德、智、体、美、劳诸要素的考查,积极贯彻德、智、体、美、劳“五育并举”的教育方针,引领素质教育,对教育改革发挥指挥棒和改革龙头的正向作用。我们应当认真研读考试中心权威人士有关高考改革方面的解读文章,顺应高考改革的发展趋势。高考评价体系是新时代高考内容改革和命题工作的理论基础和实践指南。“一核四层四翼”高考评价体系的提出和实施,标志着高考命题理念从“知识立意”“能力立意”向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的转变,实现了考生成长、国家选才、社会公平的有机统一。但在面上还存在着重视课标,忽视高考评价体系的倾向,有的割裂了课标与高考评价体系的有机联系。我们应当认真研读高考评价体系,明确新高考历史考试的功能定位,掌握历史学科在核心价值、学科素养、关键能力、必备知识方面的考查内容,把握历史学科在基础性、综合性、应用性、创新性方面的考查要求。高考历史命题强力冲击了传统、僵化的教学模式,部分教师对高考命题的变化反应迟钝,依然抱守传统的教学方式、方法,忽视历史学科核心素养的提升,教学方法、方式陈旧,高中教学与高考脱节的情况十分突出。我们应彻底转变传统的教学观念,优化教学策略,由“全面覆盖”转向“精简内容”,由“简单重复”转向“温故知新”,由“拘泥教材”转向“整合教材”,由“统一标准”转向“分层要求”,由“关注教”转向“关注学”,由“学会解题”转向“学会解决问题”。还应重视符合德、智、体、美、劳全面发展的考试内容新体系,提升学科核心素养,真正做到科学备考。高考试题充分体现了为高等院校选拔合格新生的首要功能,高校学者组成的命题专家群体,服务于接收方的选才要求,加强对知识广度和深度的考查,注重拓展隐性知识和与大学相关知识的考查,如已考查过诸如“票拟”“卫所”“江楚会盟”“绅商”等,多是教材没有和教学中遗漏的知识。要适应这一命题实际,必须加强深度教学。对历史学科的核心知识及关键内容要准确的把握,将培养历史学科素养及思维能力作为教学重点,让考生更深入地了解历史,促进考生历史思考品质深度的提高。同时要扩大学习视野和学习资源,要引导考生多涉猎些与高考必备知识有关的论著,适度扩大知识面。对必备知识进行必要的挖掘与拓展,适度补充与必备知识相关的概念、史实,注意与主体内容有关的隐性知识、隐含前提的挖掘。(摘录自《高考蓝皮书——高考试题分析》2024,略有改动)

袁兆桐:山东省特级教师 淄博市基础教育研究院教研员(退休)

郑志伟:高级教师 淄博市桓台一中历史教师

财营网欢迎加入英语资料免费领取QQ群:701195935

版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!